大洋新闻 时间:

在厦门市环岛路路边山上,当年对着金门岛广播的巨型喇叭设施依然矗立着。记者庄小龙摄

从这一天起,两岸停止了炮击,后来又停止喊话,祖国大陆的远洋船队顺利通过了台湾海峡……

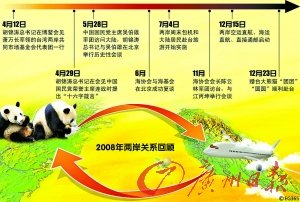

30年来,在祖国大陆的积极推动下,在两岸同胞的共同努力下,两岸关系虽然屡经波折,但终能破除阻碍,一步一脚印,不断向前发展。

策划:刘旦 文/记者黄蓉芳、何道岚 通讯员穗台联

“1979年元旦,《告台湾同胞书》的发表,不仅跟改革开放的国内形势有关,更跟当时越来越有利于我们的国际形势有关。”日前,1952年满怀建设新中国的热情从日本回到祖国大陆的台湾人、原中华全国台湾同胞联谊会会长林丽韫在她北京的家中接受了本报记者的专访,详述《告台湾同胞书》的发表背景、发表前后的国内国际形势以及对台政策的调整。

完成统一大业提上具体日程

记者:1979年元旦,全国人大常委会发表了《告台湾同胞书》,当时是一种什么样的历史背景呢?

林丽韫:首先是国际形势越来越好,美国政府承诺对台湾“废约、断交、撤军”,中美两国建立了外交关系。这是非常重要的条件,因为台湾问题的解决,从某种程度上来说,受中美关系影响很大。中美两国建交,国际环境发生了很大的变化。

第二,1978年底,中国共产党召开了十一届三中全会,确定了党的工作重心将以经济建设为中心,中国开始了改革开放和现代化建设。

正是在这样的背景下,全国人大常委会发表了《告台湾同胞书》。

记者:在《告台湾同胞书》发表之前,您想过两岸有可能实现和平统一的前景吗?

林丽韫:其实,从国际环境上来说,和平统一的对台方针的大背景可以追溯到1972年中日建交前后。当时举世闻名的“乒乓外交”,让中美两国的外交关系破冰,被称为“小小银球,转动了地球”。因此,当时的国际形势已经开始有利于两岸和平统一。

记者:当时在政策上有哪些具体体现呢?

林丽韫:首先是在1973年,党的十大召开前,中央决定,在大陆的台湾省籍党员自己选代表参加党代会,于是,我们台湾省籍的党员首次组成了代表团参加党的十大,整个代表团人员不到十人,但很受关注。当时,由于“四人帮”的干扰,有一些台胞还戴着冤假错案的帽子。之后,1974年,第四届全国人民代表大会召开,中央再次让台湾同胞自己选代表,组织台湾人大代表团,我也在这次当选全国人大常委会委员。当时,我们就已经感觉到两岸有和平统一的希望,都非常激动。

草案很快就获人大表决通过

记者:您是什么时候第一次知道《告台湾同胞书》的呢?

林丽韫:是在1978年底的全国人大常委会议上,《告台湾同胞书》的草案提请大会表决通过。我们很受鼓舞。草案很快就表决通过了。

记者:最激动人心的应该是1979年元旦《告台湾同胞书》的正式发表,是吗?

林丽韫:对。从这一天起,两岸停止了炮击。《告台湾同胞书》发表后,完成祖国统一大业已经提到具体日程上来了。心中的激动真的难以形容。不过,至于什么时候才能够跟台湾的亲人见面,那时还不敢奢望。

《告台湾同胞书》发表后,中央委托邓颖超成立了中央对台工作小组。邓颖超任组长,廖承志任副组长。此后,邓颖超和廖承志又提出,台胞应该有自己的团体,要我当筹备组组长。1981年底,中华全国台湾同胞联谊会成立了,我连任三届会长。

全国人大常委会《告台湾同胞书》

(

如果我们还不尽快结束目前这种分裂局面,早日实现祖国的统一,我们何以告慰于列祖列宗?何以自解于子孙后代?人同此心,心同此理,凡属黄帝子孙,谁愿成为民族的千古罪人?

……

由于长期隔绝,大陆和台湾的同胞互不了解,对于双方造成各种不便。远居海外的许多侨胞都能回国观光,与家人团聚。为什么近在咫尺的大陆和台湾的同胞却不能自由来往呢?我们认为,这种藩篱没有理由继续存在。

《告台湾同胞书》发表后,廖承志接见各省台湾籍代表,他一句“台胞有家不能回”,立即让一百多人号啕大哭!

——郑妈愿(今年70岁、祖籍台湾屏东、原广州市台联会长)

尤其让人心安的是,从那天开始,对着金门的炮击停止了。大家都松了一口气!

文章:121.33.238.35 [1970/01/01 19:04]